凡事皆有因果�����,這恐怕是人類共同的認識�。遇到事情的時候,我們似乎自然會問一下“為什么”����,但對于更加宏大的問題,我們卻反而忘記問“為什么”��。比如:一個社會的抗震能力為什么能夠得以提升���?

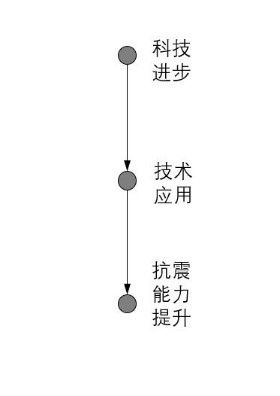

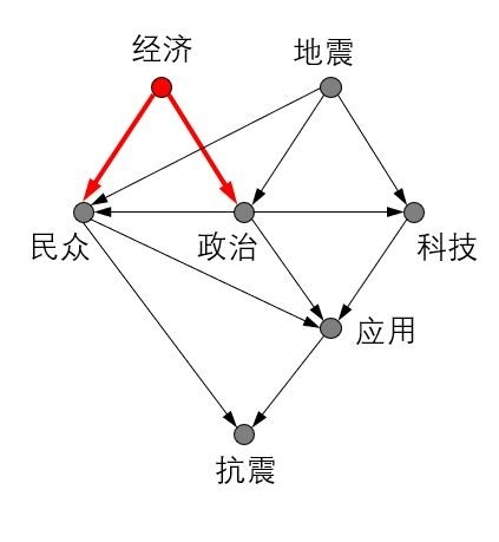

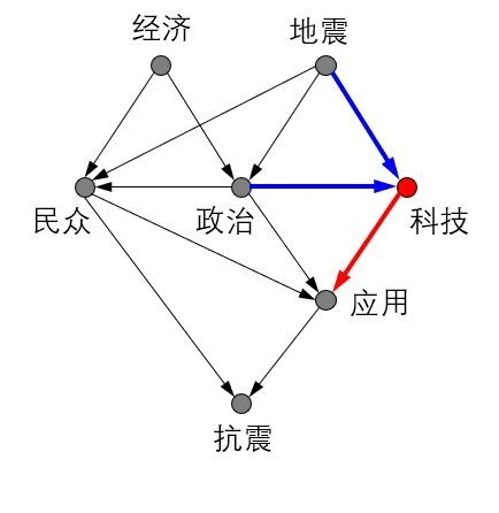

看到這個問題�����,我們可能想當然會有一個解釋:新的抗震理論�、抗震技術(shù)和抗震設(shè)計方法的應(yīng)用帶來了社會抗震能力的提升。在這個籠統(tǒng)的解釋中��,技術(shù)應(yīng)用帶來抗震能力提升恐怕問題不大����,但是,為什么會出現(xiàn)這些新理論�、新技術(shù)、新方法���,以及它們?yōu)槭裁茨軌虻靡詰?yīng)用�����?恐怕是很成問題的。換句話說����,下圖這樣的因果關(guān)系恐怕過于簡單了。

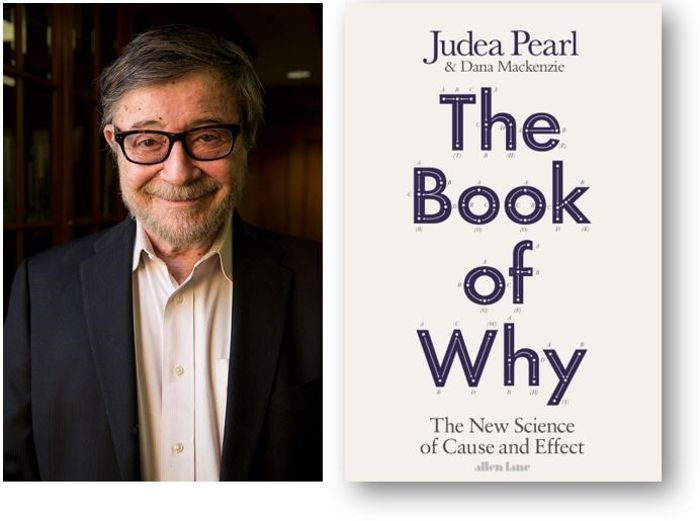

在試圖把這個因果關(guān)系豐富起來之前����,先回顧一下Judea Pearl在《The Book of Why》中使用的因果圖,并嘗試用它解釋一些提升抗震能力的因果關(guān)系問題����。

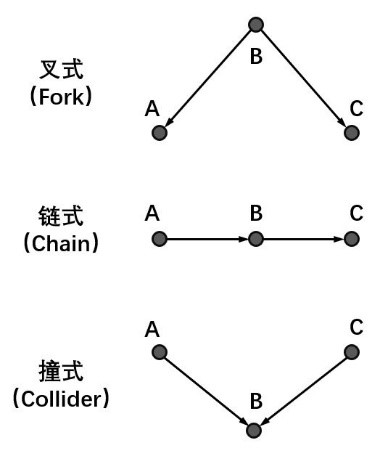

在因果圖中��,節(jié)點表示事物�����,箭頭表示事物之間的因果關(guān)系�����。除了最簡單的由A到B的基本結(jié)構(gòu)之外�����,三個節(jié)點之間可能存在以下三種基本的因果關(guān)系:

可見���,剛才給出的因果圖其實描述了科技進步、技術(shù)應(yīng)用和抗震能力提升之間的非常簡單的鏈式關(guān)系����。不過,科技進步和技術(shù)應(yīng)用之間絕不是那么簡單的因果關(guān)系��。

近幾年新疆實施農(nóng)村安居工程成效顯著��,基本上做到了6級地震不死人。這是什么新技術(shù)研發(fā)帶來的成果呢�����?并沒有�����,無非是把土坯房換成磚房��,并做好圈梁和構(gòu)造柱�����。圈梁構(gòu)造柱當然也是科技進步的產(chǎn)物���,但那是幾十年前的進步了。為什么直到近幾年才在新疆大量應(yīng)用��?肯定還有其它因素��。

圖片來源:《新京報》2019年09月08日����,葉里斯南也肯村村民蘭英英站在自家新建的抗震安居房前

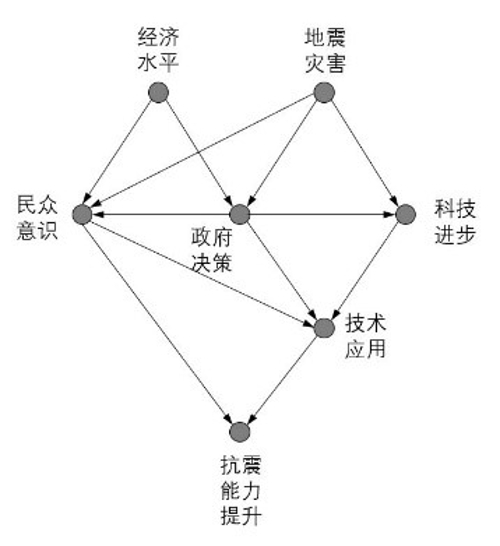

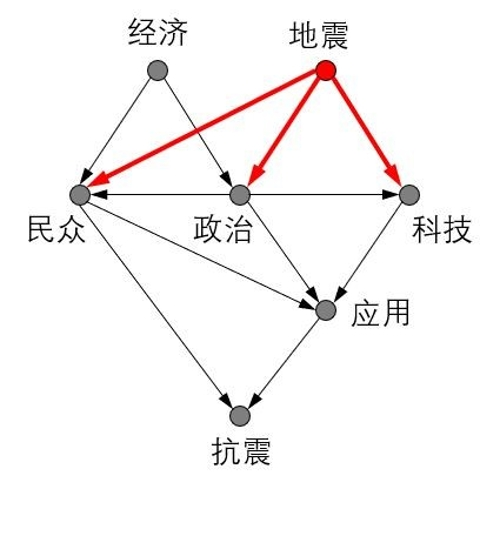

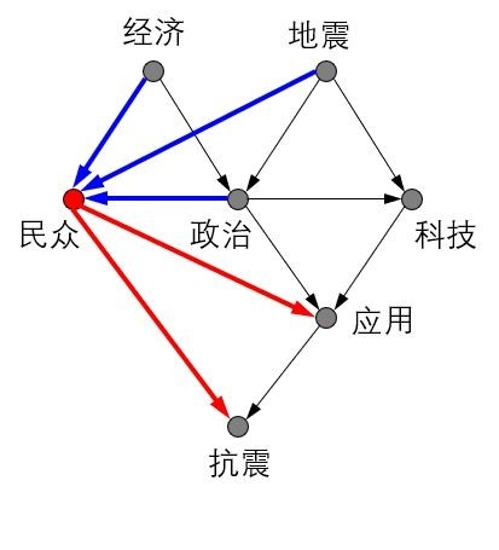

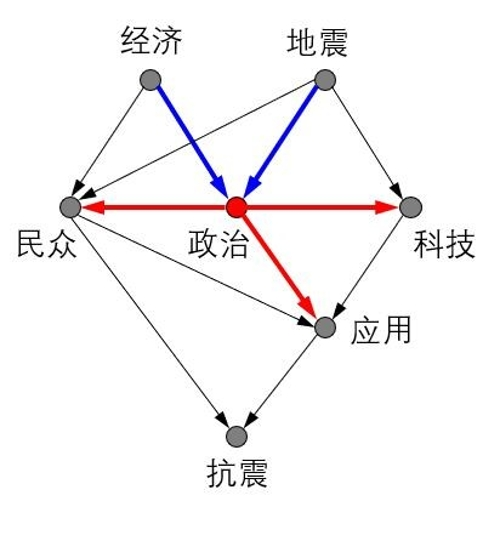

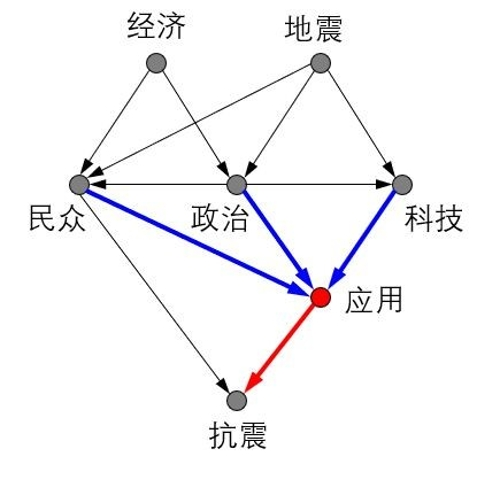

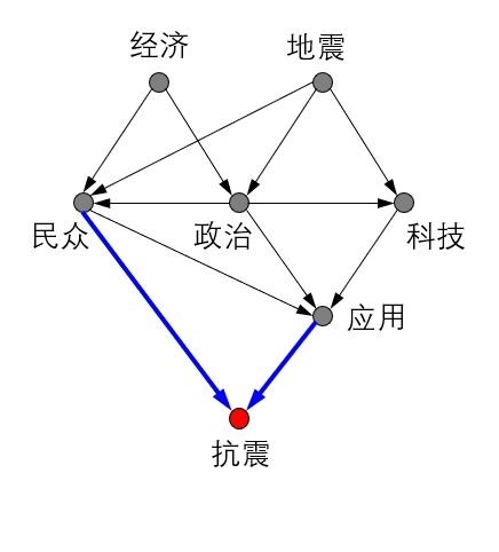

將科技創(chuàng)新和抗震能力提升之間的關(guān)系畫成下面這個“心”形的因果圖�����,里面充滿了鏈式�����、叉式和撞式關(guān)系���,但看似復雜的關(guān)系,卻可能是表達這種關(guān)系的最簡單的因果圖了�����。

首先�,推動抗震能力提升的兩個根本因素,即在這個問題中不取決于其他因素(沒有箭頭輸入)的因素�,一是地震災(zāi)害事件,二是經(jīng)濟水平��。

海地有地震��,沒有錢�����,抗震能力弱;香港有錢���,很少有地震�����,萬一真來個地震估計也要出現(xiàn)問題���。

在2010年7.0級太子港地震中倒塌的海地總統(tǒng)府(圖片來源:AP)

這兩個根本因素并不直接導致抗震能力的提升。經(jīng)濟水平和地震災(zāi)害都直接且獨立地影響民眾和政府的抗震意愿:沒地震�����,不用抗震�;餓肚子,顧不上抗震�。

除了影響民眾和政府的抗震意愿之外,地震災(zāi)害還直接影響抗震工程學的發(fā)展����。其實���,地震災(zāi)害本身就是抗震工程學的研究對象����。抗震工程學的百余年歷史����,就是一部向一次次地震災(zāi)害事件學習的歷史。

因果圖里的箭頭應(yīng)該盡量反映“直接影響”���。比如����,經(jīng)濟水平固然對抗震工程學的發(fā)展有影響���,但是并非經(jīng)濟好的國家抗震工程學的發(fā)展水平就一定高���。比如,澳大利亞比新西蘭既大且富��,澳大利亞的抗震工程卻被新西蘭甩好幾條街�����。

政府和民眾代表了社會活動中的公私兩個部門����。它們的抗震意愿都直接受經(jīng)濟水平和地震災(zāi)害事件的影響�。同時�����,民眾還會受到政府決策的影響��,比如現(xiàn)金補貼��、科普宣傳等等��。

公��、私部門的意愿均對抗震技術(shù)的應(yīng)用有直接影響���。在我國�,政府意愿的影響尤為重要����。上文提到的新疆農(nóng)村安居工程就是一例。

政府還是地震工程學研究的最主要資助者��,在我國幾乎是唯一的資助者�����。它的政策導向和經(jīng)費支持必然直接影響地震工程學的發(fā)展���。

相應(yīng)地���,地震工程學從地震災(zāi)害事件中獲得問題和答案,從政府部門獲得經(jīng)費和政策����。然而它的發(fā)展并不直接提升抗震能力,而要通過“技術(shù)應(yīng)用”這個媒介�����。

在十九世紀末地震工程學發(fā)展起來之后����,抗震技術(shù)的應(yīng)用是提升抗震能力的最主要途徑。但是���,新理論新技術(shù)新方法的應(yīng)用往往具有滯后性����,從另一個角度也可以說成創(chuàng)新的前瞻性。它們的根源恐怕都在于技術(shù)應(yīng)用更多地取決于政府和民眾的意愿���;而它們的意愿�,又取決于經(jīng)濟水平和地震災(zāi)害事件�����,這與地震工程學的發(fā)展無關(guān)����。

地震工程學的發(fā)展可以直接影響技術(shù)應(yīng)用的途徑包括:一是制訂或修訂強制性規(guī)范;二是超越規(guī)范的示范性應(yīng)用���。前者影響既廣且深����,后者則是局部的���、點狀的影響����。

最后,民眾意識對抗震能力是否有直接影響���?如果只考慮人居環(huán)境本身的抗震能力�����,恐怕民眾意識應(yīng)該全部通過技術(shù)應(yīng)用的媒介來施加正面的影響;但如果民眾的防災(zāi)意識薄弱�����,恐怕會對抗震能力產(chǎn)生直接的負面影響�,比如擅自砸墻。所以從民眾意識到抗震能力之間的箭頭還是不可少的��。

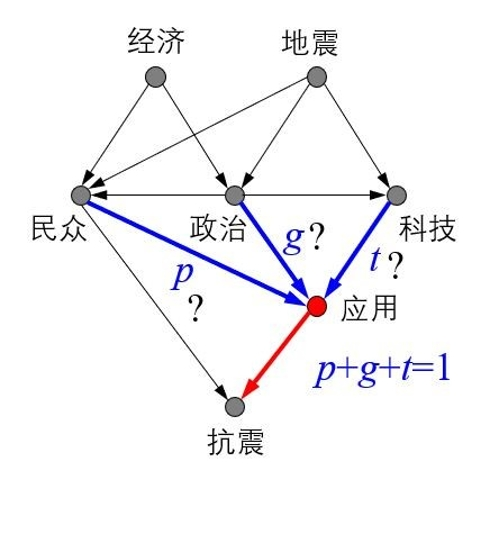

因果圖里箭頭的有無和方向只是定性地描述了不同因素之間的相互影響���。但是因果圖更重要的應(yīng)用是��,它提供一個模型����,結(jié)合統(tǒng)計數(shù)據(jù)����,能夠計算出各種因素定量的影響程度�。比如�����,在影響抗震技術(shù)應(yīng)用的三個因素中���,民眾意識(p)���、政府決策(g)和科技進步(t)各占多大的權(quán)重?這是需要進行專門的研究來回答的問題���。

無論是怎樣的權(quán)重關(guān)系��,一個社會抗震能力的提升肯定離不開民眾意識��、政府決策和科技進步這三大因素����,我們現(xiàn)在所做的�,就是在通過科學普及提高民眾意識,通過創(chuàng)新發(fā)展提高科技進步����,再加上政府部門的正確決策���,整個社會的抗震能力就一定會得到提高。

(轉(zhuǎn)自中國地震局:https://www.cea.gov.cn/cea/xwzx/zyzt/5585144/5585149/5586345/index.html)